2023年03月25日 (土)

おはようございます。今回は復習を兼ねて、人体のエネルギー源について考察してみます。

まず、知っておきたい重要なことは、全ての人類において、糖質摂取の有無にかかわらず、空腹時や睡眠時は、「脂肪酸-ケトン体」が主要なエネルギー源であるということです。つまり、「脂肪酸-ケトン体」エネルギーシステムは、特殊なものではなく全人類で日常的に利用されているエネルギーシステムなのです。

繰り返しますが、普通にパンやご飯を食べている人においても(糖質カットしていなくても)空腹時や睡眠時は「脂肪酸-ケトン体」エネルギーシステムが主たるエネルギーシステムとして働いているのです。

糖質を摂取している場合は、食事開始から2時間までは食事由来の糖質をエネルギー源として利用し、その後肝臓のグリコーゲン分解で血糖値を維持し、数時間後(空腹時)には、肝臓の糖新生で血糖値を維持するようになります。この数時間後(空腹時)には、前述の如く「脂肪酸-ケトン体」エネルギーシステムが身体の主たるエネルギーシステムとなります。

糖質制限食の場合は、食事を開始したあとも、血糖値の上昇が最小限なので「脂肪酸-ケトン体」エネルギーシステムが稼働しています。つまり、ステーキを食べている最中にも脂肪が燃えています。それで、糖質セイゲニストは減量しやすいのです。

さて、人体のエネルギー源のお話しを続けます。細胞が生きていくには、エネルギー源が必要です。今日のお話しは基本的に論争の余地のない、生理学的事実が中心です。少し面倒くさいですが、この人体のエネルギーシステムのことがあるていどわかったら、糖質制限食のことも含めて、常識の壁を越えるきっかけとなると思います。糖新生のことも説明したいと思います。

人体にはエネルギー源として、

1)「脂肪酸-ケトン体のシステム」

と、

2)「ブドウ糖-グリコーゲンのシステム」

があります。

<人体のエネルギー源Ⅰ:脂肪酸-ケトン体システム>

①脳はケトン体(脂肪酸の代謝産物)をいつでも利用できる。

②心筋・骨格筋など多くの体細胞は日常生活では脂肪酸-ケトン体が主エネルギー源であり、人体を自動車に例えるならガソリンの代わりは脂質である。

③赤血球を除く全ての細胞はミトコンドリアを持っているので、脂肪酸-ケトン体エネルギーシステムを利用できる。

④糖質制限食実践中や絶食中の血中ケトン体上昇は、インスリン作用が保たれており生理的なもので病的ではない。農耕開始前の人類は皆そうであった。

⑤備蓄の体脂肪は大量にあるエネルギー源で、体重50kg、体脂肪率20%の成人なら

10kgで90000キロカロリーあり、水だけで2ヶ月生存できる。

⑥肝臓はケトン体を、脂肪酸から生成するが、自分では利用せずに、他の組織に供給する。

<人体のエネルギー源Ⅱ:ブドウ糖-グリコーゲンシステム>

①人体で赤血球だけはミトコンドリアがないのでブドウ糖しか利用できない。

②日常生活でブドウ糖を主エネルギー源として利用しているのは赤血球・脳・網膜など。

③ブドウ糖-グリコーゲンエネルギーシステムの本質は

「常に赤血球の、唯一のエネルギー源」

「筋肉が収縮したときのエネルギー源」→緊急時のターボエンジン

「血糖値が上昇しインスリンが追加分泌された時、筋肉・脂肪細胞のエネルギー源」

「日常生活では脳・網膜・生殖腺胚上皮など特殊部位の主エネルギー源」

④備蓄グリコーゲンは極めて少量で、成人で約250gていどである。

約1000キロカロリーしかなく、強度の高い運動なら1~2時間で枯渇してしまう。

ここで大切なことは、日常生活では、骨格筋・心筋を始めほとんどの体細胞は、主エネルギー源として、備蓄がたっぷりある「脂肪酸-ケトン体システム」を利用しているということです。即ち、人体を自動車に例えれば、ガソリンの代わりは脂肪酸-ケトン体であり、決してブドウ糖-グリコーゲンではありません。

例えば、心筋がブドウ糖を主たるエネルギー源として利用したりしたら、グリコーゲンの備蓄は約250gしかないので、いつ枯渇して止まる(心停止する)かもしれませんね。

日常生活で、ブドウ糖をエネルギー源としているのは、「赤血球・脳・網膜・生殖腺胚上皮」といった特殊な細胞だけです。

糖質制限食実践中は脂肪酸-ケトン体を主たるエネルギー源として、しっかり利用しているので、エネルギー不足には決してなりません。人類700万年の歴史の内、農耕開始前は人類皆糖質制限食だったことをお忘れなく。

糖質を摂取したときは、血糖値が上昇し追加分泌のインスリンが出て、筋肉でブドウ糖を利用させます。食物吸収が終了した直後には、肝臓のグリコーゲン分解が、循環血液中に入るブドウ糖の主要な供給源です。食後数時間が経過し、絶食状態が持続すると、ブドウ糖の供給源は、肝のグリコーゲン分解から糖新生に切り替わります。食後この時間帯になると筋肉や体細胞のほとんどは、「脂肪酸-ケトン体のシステム」をエネルギー源として利用するようになります。

<糖新生>

肝臓の糖新生は、ブドウ糖しか利用できない「赤血球」などのために、最低限の血糖値を確保するために日常的に行われています。ですから、人類の700万年の歴史において、ごく普通に日常的に毎日、肝臓の糖新生は行われてきたわけで、珍しいことでも何でもありません。

肝臓の糖新生は、脂肪酸の代謝産物のグリセロール、筋肉から供給されるアミノ酸(アラニン、グルタニン)、ブドウ糖代謝の産物の乳酸などから行われます。肝臓は筋肉由来のアミノ酸などから日常的に糖新生を行っていますが、筋肉ではタンパク質の分解と合成が毎日行われています。

①脂肪組織→グリセロール(脂肪酸の分解物)や脂肪酸→肝臓→糖新生→脂肪組織・筋肉

②筋肉→アミノ酸→肝臓→糖新生→筋肉・脂肪組織

③ブドウ糖代謝→乳酸→肝臓→糖新生→筋肉・脂肪組織

①②③はごく日常的に人体で行われており、肝臓、筋肉、脂肪組織の間で行ったり来たりしながら、日々糖新生の調節が行われているわけです

700万年間の人類の歴史の中で農耕前の狩猟・採集時代は、糖質制限食を摂取しているか、空腹や絶食や飢餓が日常的でしたので、肝臓は毎日、今以上に糖新生を行い、よく働いてきたしそれだけのキャパシティーを持っているということですね。

糖質制限食実践中は、脂肪酸-ケトン体エネルギー源がたっぷり利用できますので、決してエネルギー不足にはなりません。糖質制限食の場合は、食事からのブドウ糖供給が極めて少ないので、食事中でも、肝臓の糖新生は行われています。肝臓の糖新生は脂肪を燃やして賄われて結構エネルギーを消費するので痩せやすいのです。

なお肝臓の糖新生は、人体全体のエネルギー源を確保しているのではありません。ブドウ糖しか利用できない「赤血球」という特殊な細胞と、日常的にブドウ糖を利用している脳や網膜などのために、最低限の血糖値を確保しているのです。

<タンパク質>

次に三大栄養素のうちタンパク質は、エネルギー源として使われることはありえますが、基本的に少ないです。タンパク質は、主として人体の組織の材料として使われています。

適切なエネルギー源が確保されていれば、食事から摂取したタンパク質(アミノ酸)は、人体に吸収されて組織のタンパク質合成に使われます。タンパク質を主たるエネルギー源として使われざるを得ないときは、例えば「飢餓→絶食」が続いたときなどです。体内の糖質、脂質をエネルギー源として使い果たした後は、やむを得ず筋肉細胞のタンパク質を主たるエネルギー源として使いますが、これは死の一歩手前です。

江部康二

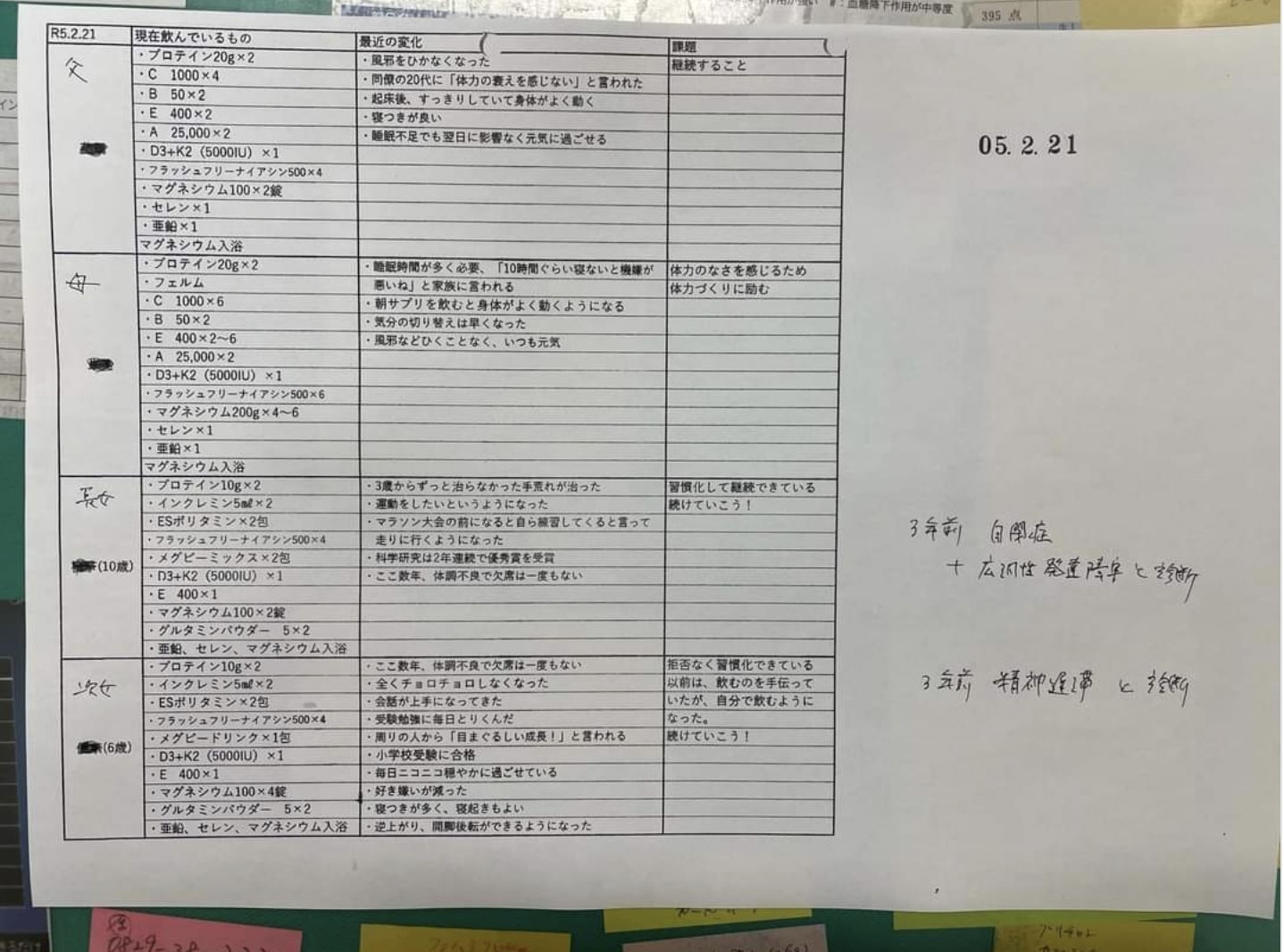

稲田追記

血液、骨、筋肉、内臓諸器官、皮膚、髪、爪はタンパク質で出来ています。生体の代謝を握る酵素がすべてタンパク質です。感染に対抗する抗体やインターフェロンもタンパク質です。高タンパク低糖質食が健康の基本です。