分子栄養学は物理学者の三石巌先生が提唱された学問で、体の不調は栄養素の不足によって起きると言う考え方が元になっています。三石巌先生自身、白内障や、鉛公害により1型糖尿病にかかりましたが、医者に頼ることなく克服して95歳までスキーを楽しんだ稀有なる学者です。

外国ではオーソモレキュラー栄養学が同じ考えの栄養学です。

分子栄養学から見た周術期の栄養摂取

|

もう1度書きますが、1日のたんぱく質必要量は体重の1000分の1と言われています。50kgの人は50g、70kgの人は70gが必要です。牛肉だと300~400gになります。足りない場合は本来新陳代謝で古くなった捨てるものを再利用します。それが度重なると体に不調が出てくるのです。

「良質なたんぱく質を取るように心がけましょう。」とよく耳にしませんか?でも、「良質なたんぱく質」って何でしょうか?

たんぱく質とは、私たちの生命を維持するために不可欠なものです。たんぱく質を構成しているのは、わずか20種類のアミノ酸です。たんぱく質の種類によって、そのアミノ酸の量や配列(並び順)、集合体の大きさや形が異なります。その内の9種類のアミノ酸は必須アミノ酸で必ず食べ物から摂らないといけません。

「良質なたんぱく質」というのは、アミノ酸がバランス良く含まれているたんぱく質のことです。アミノ酸の含有バランス(アミノ酸スコアといいます)が良いものは、生体内での利用効率が良く、余分な老廃物となるものが少ないので、「良質なたんぱく質」と呼ばれます。

良質なたんぱく質を含む食品は、肉類、魚介類、牛乳・乳製品、チーズ、卵類や大豆・大豆製品などであり、豆類以外はほとんどが動物性食品です。植物性食品である穀類や野菜類にもたんぱく質は含まれますが、例えば重要なアミノ酸が少ないなど、アミノ酸のバランスがよくありません。このような場合、たんぱく質の利用効率はそのアミノ酸の量に合わせて下がってしまいます。

現在推奨されている食事の栄養バランスは糖質 60% 脂質 25% タンパク質 15% だそうですが、これには特に根拠があるわけではなく、今の日本では調べると平均これぐらいですね、と言うデータです。

しかし、我々が現在食べている「バランスの取れた食事」は分子栄養学的には問題ありと言うことです。1番大事なタンパク質が足りません。

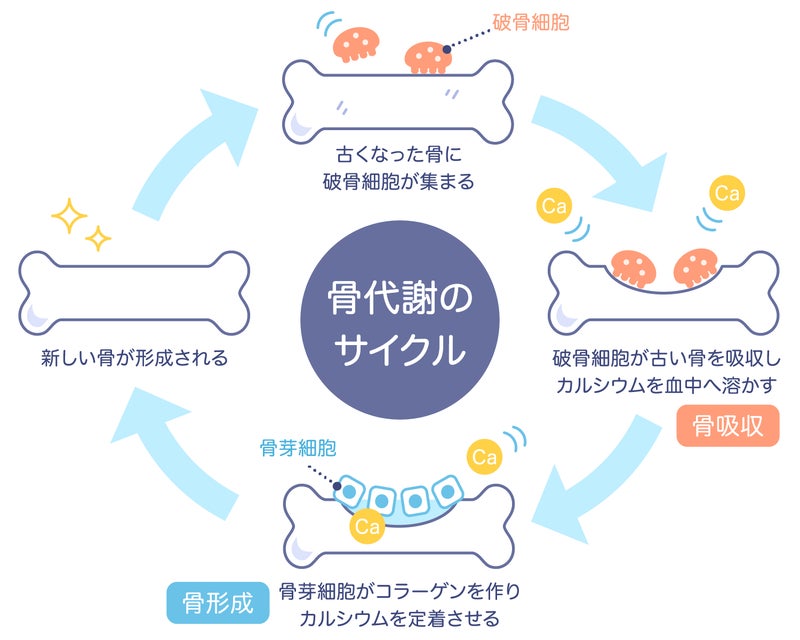

人の体はほとんどがタンパク質で出来ています。筋肉、内臓、髪、爪。骨もタンパク質とカルシウム塩で出来ています。唯一、脳みそは乾燥重量の60%ほどが脂肪です。

糖質はエネルギー源です。現代人は摂り過ぎです。使いきれなかった糖質はインシュリンと言うホルモンによって脂肪に変えられ、皮下脂肪や体脂肪になるのです。

見渡せば糖質まみれ(糖質って美味しいですからね、白米ご飯、パン、メン類、お菓子など)です。

私が小さい頃はどこに行くにも歩きか自転車、馬車もいました。車はお金持ちかお医者さん、運送会社のトラックしか通っていなかった。今は便利になって、自家用車にエスカレーター、エレベーターに自宅配送、運動量は減って余った糖質はインシュリンホルモンによって脂肪に変換され体脂肪、皮下脂肪になります。肥満は消費しきれなかった糖質のせいなんです。

糖尿病は増える一方です。脂質は体の構成要素です。

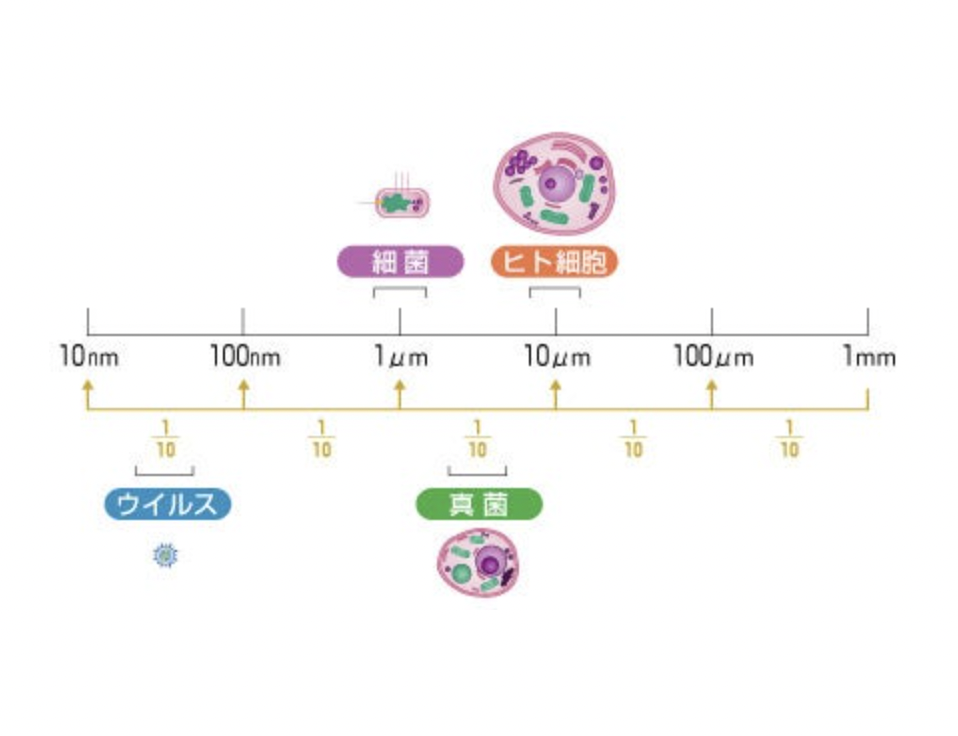

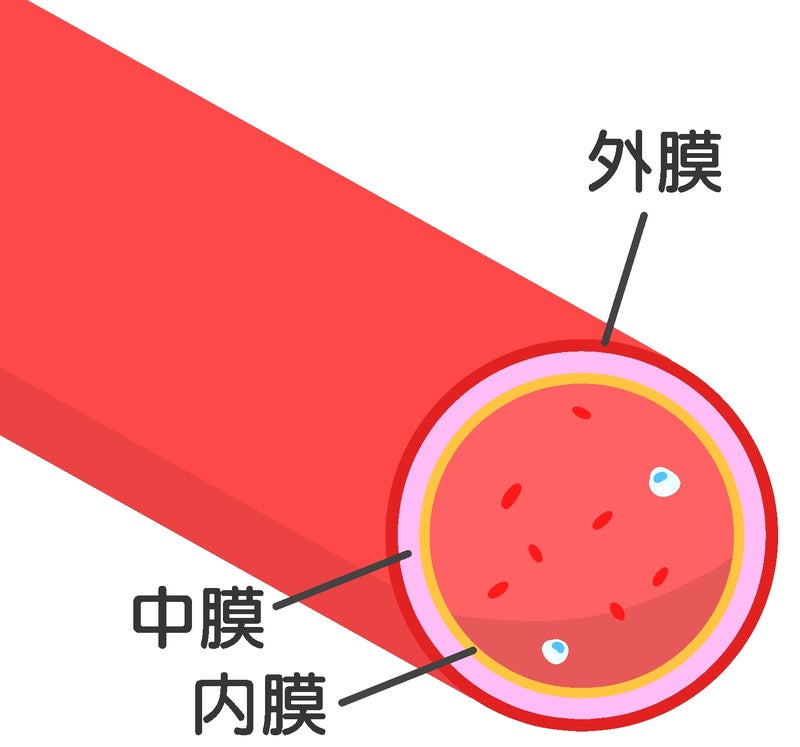

細胞膜は脂質でできており、脳みその乾燥重量の約60%が脂質です。糖質が多すぎて脂質が少ないと神経伝達物質の誤作動により、例えばてんかんや原因不明の非定型歯痛、感覚異常症などになるのではないかと言われています。パーキンソン病などの神経難病にも関連していると言われています。

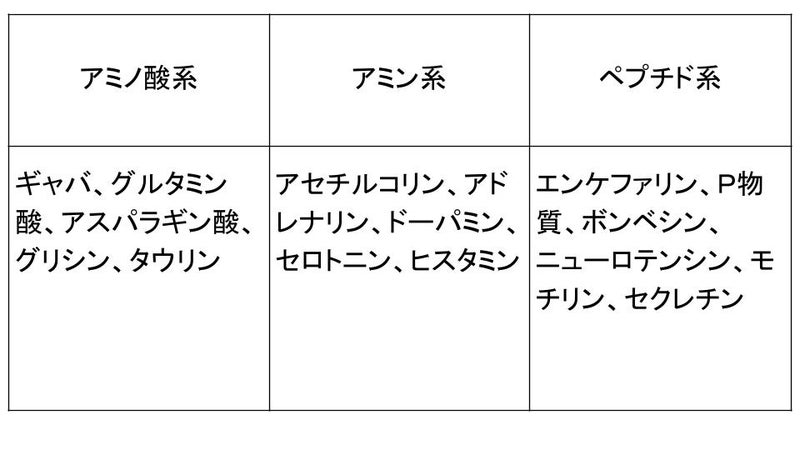

脂質には必須脂肪酸がありこれは必ず食事からとらなければいけません。タンパク質は大切な体の構成要素です。骨格筋、臓器、爪、髪など体のほとんどがタンパク質で出来ています。骨もタンパク質とミネラルで出来ています。いろんなホルモンや酵素、神経伝達物質もタンパク質から作られます。

大事なことは疲れをためないことです。睡眠を十分とること、疲れないようにする。疲れたら休息を取ること。とても大事なことです。分子栄養学では体の不調は栄養不足から起きると考えています。日本人のほとんどはタンパク質不足と言われています。