ジャーナリストの堤未果氏がアメリカの牛肉は酪農製品ではなく、工業製品であると言っていました。そのため、牧草以外のものや、肉骨粉を与えられ狂牛病が起きたわけです。その後、肉骨粉は禁止されましたが、抗生物質、成長促進ホルモンなど、他は基本的には何も変わっていないようです。

今回は、オーストラリアの肉も危ないということでがっかりしています。

以下引用始め

9/8(木) 18:27配信

スーパーの「輸入牛肉」は安心できない

元農林水産省の官僚で、東京大学大学院教授の鈴木宣弘(すずき・のぶひろ)先生

アメリカのスーパーマーケットで牛肉コーナーに行くと「ホルモン フリー」と表示された商品が並ぶ。 スターバックスでも「ホルモン フリーのミルクしか使っていません」と書かれている。

アメリカ人は、成長ホルモンを使用して飼育された牛肉・乳製品を極端に嫌がる。 台湾では、アメリカからの「成長促進剤・ラクトパミン」を使って飼育された牛肉の輸入を強制され、それを反対する国民が大規模な「NO輸入デモ」を行い大騒ぎになった。 世界では驚くほど自分たちが口にする「食材」に対する意識が高い。有害だと感じるモノは絶対に食べない。

それに比べて我が国では、全く真逆の現象が起きている。 政治家、官僚、企業の多くが「今だけ、金だけ、自分だけ」という考え方をしているのだ。一部の有力者たちのせいで、世界中の最も危ない食材が輸入される「有毒作物・最終処分場」の様相を呈している。

日本国内のスーパーで並んでいる輸入牛肉に関しては、国際的に使用が禁止されている「成長ホルモン・エストロゲン」で飼育された商品が並んでいる可能性が高い。 この成長ホルモンには、発がん性物質や、直接、アレルギーを引き起こす成分が含まれている。それを我々は、日々、口にしているのだ。

日本人の「食」は、『国』によって蝕まれている

『日本が「世界一飢餓に脆弱な国」であるという現実を直視し、国民と政府の役割を明記した「食料安全保障推進法」を早急に制定し、数兆円規模の予算措置を発動すべきではないか』と訴えているのが、元農林水産省の官僚で、東京大学大学院教授の鈴木宣弘(すずき・のぶひろ)先生だ。 今回、鈴木教授に「日本の食料の本当の怖さ」についていろいろとお話を伺った。今回は、その1回目として「輸入肉」についてである。

日本用の輸入肉の規制は「ザル」。世界的に敬遠されている食べ物が入ってきている

―― 先生は以前から、「日本の輸入食品はリスクがある」と警鐘を鳴らしていらっしゃいます。特に輸入肉についてのお話を読むと怖くなってきます。「食肉」の一番の問題はどこですか?

鈴木 日本の国内では「エストロゲン」という成長ホルモンは、牛の飼育には使えません。 ところが、アメリカが怖いから、輸入肉については「検査している」というけれど、検査を「ザル」にしている。海外からすれば、日本はちょうどいい『危ない食料の最終処分場』になっているのです。

―― 輸入肉でも、「オーストラリア産の牛肉は安全」と聞いたことがあります。オージービーフなら大丈夫ですか?

鈴木 オーストラリアの場合、使い分けているんです。EUでは成長ホルモンを使うことは絶対禁止なので、輸出するときは成長ホルモンの投入なんて絶対にしません。 ところが日本は「ザル」だから分からない。だからしっかり使っている。「オージービーフなら大丈夫」は間違いです。農水省の担当者も認めています。 アメリカ産の肉だけではなく、カナダもニュージーランドもメキシコも、世界中のどこから入った肉も「日本向けの肉は危ない」と思って間違いありません。

―― 私たちは“馬鹿みたい”ですね。「輸入肉は安くて良い」と思い込んでいました。

鈴木 それは、「知らされて“いない”から」です。 今、アメリカでは“成長ホルモン”の使われていない「ホルモンフリーの肉しか食べない」という人が増えています。大手スーパーマーケットのウォルマートなどでも、そういったホルモンフリーの肉の置き場が拡大しています。

―― では、アメリカでは成長ホルモンによる家畜の飼育法が廃れているのですか?

鈴木 いや、まだ多くの農場で使っていると思います。やはり成長ホルモンを使うと、「早く太らせて“4割も安く”生産できる」からです。

―― 多くのアメリカ人が食べないのに、誰に売るんですか? もしかして日本ですか?

鈴木 はい。日米貿易協定によって、2020年から牛肉の関税が下がりました。安くなったおかげで、日本の消費者は、協定が発効した最初の1カ月で、1.5倍も“アメリカの牛肉”に飛びついているんです。

世界的に拒否されている「発ガン性の物質」を、日本では知らされていない現実

―― “エストロゲン”や“成長ホルモン”のことなど知りませんから、安い牛肉が買えるなら買ってしまいます。

鈴木 そこが大変な問題なんです。政治家もマスコミも沈黙している。 アメリカに取り入った一部の企業や、アメリカの方ばかり向いている政治家や官僚が存在しています。

―― 国を代表する立場にある人たちが、国民の方を向いていないのですか。ほかにも、我々は危険なものを食べさせられているのですか?

鈴木 アメリカやオーストラリアで、牛や豚を育てるときに餌に混ぜて使われる「ラクトパミン」という成長促進剤があります。 これは発ガン性だけではなく、人間に直接に中毒症状を起こすものです。 EUはもとより、中国もロシアも台湾も「こんなアメリカの肉など食べられない」といって輸入を禁止しています。

―― どこの国でも、そんな肉は食べたくないです。

鈴木 台湾では、2020年に解禁したラクトパミンを使用した米国産豚肉の輸入を再び禁止することについて賛否を問う住民投票が実施されました。 台湾は今、中国との紛争問題を抱えていて“アメリカが大事”なので、政治的に“輸入を解禁”しようとしたのです。それに対して国民が怒り、大規模な不買運動のデモが起きたのです。絶対に「そんな肉は食わねえぞ!」って。

―― そんな話は知りませんし、「ラクトパミン」という成長促進剤のことも初耳です。しかし、台湾では有識者が警鐘を鳴らし、それに対してマスコミがしっかりと機能したという証拠ですね。

鈴木 でしょう。日本ではマスコミも報道しません。でも、世界的にはとても有名な話で「そんなもの食えない」と、みんなが言います。 ラクトパミンは、発がん性だけでなく、めまいなどの危険性があるといわれ、EUだけでなく中国やロシアでも、生産に使うことはおろか輸入牛にも禁止している。 日本国内では使えなくなっていますが、輸入牛に関してはエストロゲン同様にザルです。米国産牛肉は、そのような点で安全性に問題があります。

―― 鈴木教授は、以前から米国産の牛肉は安全性に問題があると仰っています。 特に危惧するのは、エストロゲンなどの成長ホルモンの投与だと仰いますが、その成長ホルモンは日本の和牛には使われていないのですか?

鈴木 日本での飼育にエストロゲンの使用は禁止されています。 でも米国では、ラクトパミンという成長促進剤も米国の牛には使用されている。さらに、成長ホルモンのエストロゲンが牛に注入されています。 エストロゲンは自然に体内で生成される成分ですが、ある調査によると「自然状態の600倍の数値」が検出されました。 エストロゲンは乳がんとの関係性が強いといわれています。日本国内では使用禁止ですが、輸入牛には認められています。 何年も前から、日本の輸入肉にはエストロゲンが使われており、日本の消費者はバンバン食べています。

「日本の米」を排除することで、食を支配しようとしている

戦後77年経っても、今でも日本は、「銃」ではなく「食」でアメリカに支配されている。

―― もっと、政府もそういう情報はキチンと出してほしいです。鈴木教授は、何十年も前から信念を持って正義な話をされていますね。

鈴木 だから良く考えて下さい。安いからって輸入肉を食べてガンになったり、病気になったら、医療費の方がよっぽど高くつきます。寿命も縮まります。

―― 知らないから、輸入肉もオージービーフも食べていましたが、アメリカ人もオーストラリア人も食べないステーキ肉を食べてたとは思いませんでした。 米国の首脳が来日したら「あなたの国の最高級ステーキです」といって、エストロゲンが使われた分厚い肉を食べてもらいたいものです。

鈴木 日本は戦後、アメリカから小麦とトウモロコシと大豆の関税を実質的に撤廃されて、「アメリカの余剰農産物で生きろ」と命令されたわけです。 そのとき「邪魔な食習慣」と言われたのが「米」です。 アメリカは米ではなくアメリカの主要農産物である「小麦」を日本人の胃袋に叩き込みたかった。そのため、学校給食にパンをねじ込んだんです。

―― それで私たちは給食でパンを食べていたのですね。

鈴木 あの頃(1960年ごろ)、米国に組した慶応大学の医学者がいて「米を食べるとバカになる」という本を出して大ベストセラーになったんです。 もちろんアメリカからお金がでていたと言われています。 当時の日本の農林省とか厚生省とか文部省が、日本の食生活改善協会とか作った。今でもありますが、そういうものは全てアメリカの金で出来たものなんです。 ―― 日本の中枢も全員がグルで、日本を支援するという名目で、日本人がアメリカの余った食材を食べるように洗脳したわけですね。

鈴木 戦後の日本の食文化は自然に変化したのではないのです。要するにアメリカ産のものを食べさせるための洗脳的なプロパガンダがあった。 それは、経済的に食料で支配する。そのためだけです。 肉をたくさん食べるようになれば、エサとなる大豆やトウモロコシもはけます。 アメリカと、その手先となる商社、政治家、官僚が寄ってたかって子供時代から食生活を変えたわけです。 長期的、半永久的に「食」で日本を植民地化したアメリカはすごいと思いますよ。

今、新たな「食の占領政策」が進行しつつある。安全性も分かっていないゲノム編集トマト

―― 戦後76年経って、もうアメリカに逆らっても良いのではないですか? NOとは言えないのですか?

鈴木 駄目なんです。今、新たな占領政策、洗脳政策が持ち上がっています。 まだ安全性が確認されていないゲノム編集(狙った遺伝子を意図的に変化させることにより、品種改良のスピードを早めたり、従来では困難であった品種を開発できるものとして期待されている育種技術)のトマトなどができています。 これをどうやって日本人に食べさせるかということを考えています。

―― われわれ日本人は、実験用のモルモットか“何か”ですか?

鈴木 そうかもしれません。最初は子供たちから始めようとしています。 小学校にゲノムトマト用の苗を配って「給食で、そしてお家で、親と一緒に食べましょうね」っていうのを、来年の4月からから始めようとしています。すでに障害児福祉施設では今年から始めています。 ―― それは、やってはいけないことでしょう?

鈴木 信じられないかもしれませんが、これを販売会社が「日本の子供たちを標的にした新しいビジネス・モデルだ」と、国際セミナーで宣伝しているんです。 それでこの会社がゲノム食品で儲かるのかといえば、そうではない。彼らではなく、アメリカ政府の後ろにいるグローバル種子農薬企業が儲かる仕組みになっている。彼らにガッポリと特許料として入るんです。 戦後すぐに、日本の子供を無理やり食生活を改善して、食料によって日本をコントロールしようとしてきた歴史を、新たにゲノム食品で日本の子供を「実験台」にして繰り返そうとしているわけです。

―― 安全の結果が出ていない食品って、“人殺しと同じ”ではないですか?

鈴木 少なくとも、まだ結果が出ていないので分からないわけです。 しかし、いろいろな論文で「ゲノム編集で切り取ったあとの細胞がガン化している」とか、「新しいタンパク質ができてアレルギー源になる」ことが発表されています。 「リスクがあるので、慎重に対応しなければいけない」と世界中で言われているのに、アメリカからの要請で「これは遺伝子を組み替えてもいないので、審査も必要ない。 表示もするな」と言われて、表示もなしで日本に普及させようとしている。

「危ない食品」から身を守るために

自分たちで知識を得るしかない

―― なぜ、こんなふうになってしまったんですか?

鈴木 アメリカという国は食料政策を“武器”と考えているんです。 面白いことに、遺伝子組み換え食品の「世界的大企業・モンサント」の社員食堂は、有機農産物しか出さないらしいですよ。

―― まるで映画の「悪い立派な企業」のようですね。 日本国内では使用禁止されている、外国人も食べなくなってきた発育ホルモンで育てられた牛を食べたい人なんていません。 今後、日本人をそういった「悪い食品」から守るのにはどうすれば良いのでしょうか?

鈴木 表示をなくされても、日本国内で信頼できる農家とネットワークを構築して、安全・安心が確認できる野菜や日本の肉しか食べなければいいんです。

―― 我々が先生のような知識人から正確な情報を入手し、「毒」を口にしない、安全で安心な食べ物以外、キチンと「NO」と言える日本人になれば良いのですね。 そうすれば、“世界最強の穀物企業”でも自社の社員食堂で出されているよいうな“有機作物”しか売れなくなります。

国が守ってくれないのなら、自分の身を守れるだけの「知識」を持つ必要がある

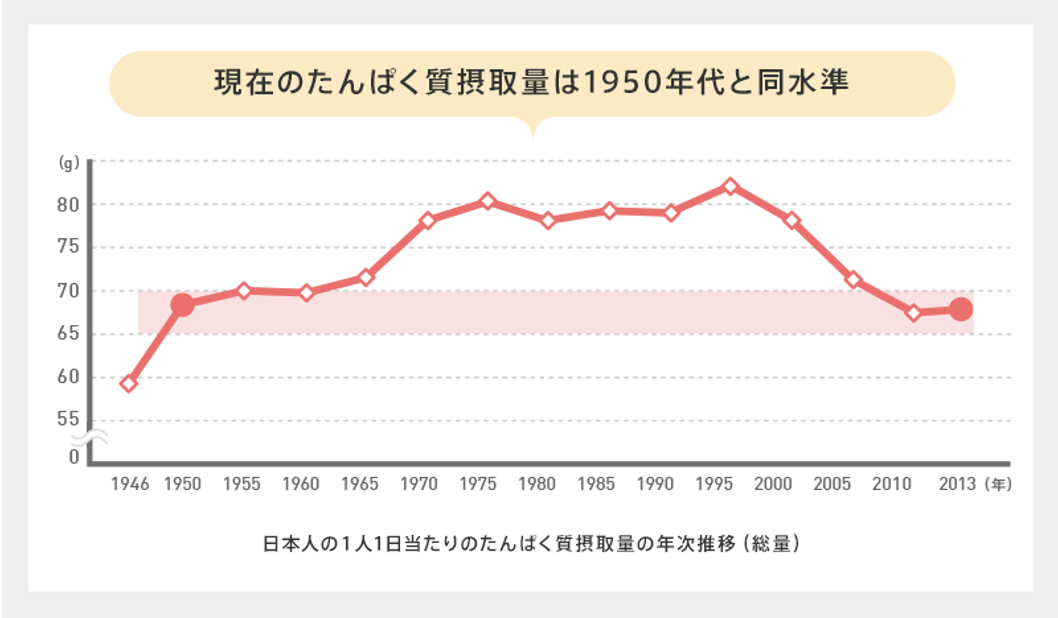

現在、日本のカロリーベースの食料自給率は、米の消費が減少する一方で、畜産物や油脂類の消費が増大するなどの食生活の変化により落ち続けている。 昨年のカロリーベースの食料自給率は約38%(農林水産省発表)と、日本人の食料の6割以上を海外からの輸入に頼っている。 今回、鈴木教授の話を聞いて思ったことは、我々が教授のような知識人から正確な情報を入手し、「毒を口にしない」、安全で安心でない食べ物が日本に入って来たときには、「NO」と言えることが重要になる。 世界中で、本当に“安全が証明された食品”しか、買う人間がいなくなれば、“危険な食品”はなくなる。企業は「騙されない“知識人”には売れない」からだ。 効率は良いが、体に悪くて“企業が儲かる”食品を食べるのは、決まって世界中の弱者なのである。それが我々日本人だと先生に言われた気がした。

以上引用終わり